Gehirne unter Strom

Die alten Grusel-Bilder wirken noch nach. Zum Beispiel die aus dem 1975 gedrehten Film „Einer flog über das Kuckucksnest“. Darin werden Psychiatrie-Patienten mit Stromstößen traktiert und scheinen anschließend nur noch Schatten ihrer selbst zu sein. Das Ganze wirkt eher wie eine Form der Folter, nicht wie eine medizinische Behandlung. Und mit diesem negativen Image hat die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) bis heute zu kämpfen. Zu Unrecht, wie Prof. Dr. Dr. Ronny Redlich vom Institut für Psychologie betont: „Inzwischen ist die EKT eine wissenschaftlich völlig unumstrittene Behandlungsmethode, die zum Beispiel bei schweren Depressionen sehr gute Erfolge erzielen kann.“ In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt wollen er und sein Team herausfinden, was genau dabei im Gehirn vor sich geht. Und warum die Therapie bei manchen Betroffenen sehr gut anschlägt, bei anderen dagegen weniger.

Die Antworten auf solche Fragen sind für sehr viele Menschen interessant und von hoher medizinischer Bedeutung. Immerhin geht es um eine der häufigsten Krankheiten überhaupt. Weltweit gehen durch Depressionen mehr Lebensjahre verloren als etwa durch Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zumindest, wenn man bei der Rechnung nicht nur die Todesfälle berücksichtigt, sondern auch jene Jahre, in denen Menschen aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr am Leben teilnehmen können. Wirksame Therapien dagegen sind also dringend gefragt.

Die Idee, dabei auf Strom zu setzen, ist keineswegs neu. Schon in den 1930er Jahren haben Ärzte ihren Patientinnen und Patienten elektrische Impulse durchs Gehirn geschickt, um Depressionen und andere psychische Störungen zu behandeln. „Damals war das allerdings tatsächlich noch eine ziemlich experimentelle und brachiale Sache“, sagt Redlich. Denn der Strom lief dabei durch den ganzen Körper und ließ die Muskeln verkrampfen, die Behandelten begannen unkontrolliert zu zittern wie bei einem epileptischen Anfall. Um sich dabei nicht zu verletzen, bekamen sie einen Beißring zwischen die Zähne und wurden von sechs oder sieben Pflegern festgehalten.

„So etwas wäre heute natürlich völlig inakzeptabel“, sagt der Psychologe. Aber mit den Vorgängen in jenen Anfangsjahren hat eine moderne EKT auch nichts mehr zu tun. Denn zum einen bekommt man vor der Behandlung ein Mittel injiziert, das die Muskeln entspannt. Ein Krampf wird dadurch nur dort ausgelöst, wo er bei dieser Therapie tatsächlich entstehen soll: im Gehirn. Zum anderen findet das Ganze unter einer kurzen Vollnarkose statt, die etwa 15 Minuten dauert. In dieser Zeit bekommen die Patienten über am Kopf anliegende Elektroden genau dosierte Stromimpulse verabreicht – ohne davon überhaupt etwas mitzubekommen. Nach dem Aufwachen fühlen sie sich zwar oft müde und schlapp, doch das kommt vor allem von der Narkose. Manche berichten zudem von leichten Gedächtnisproblemen in den Tagen nach der EKT. Ansonsten aber hat die Therapie nur wenige Nebenwirkungen – vor allem im Vergleich zu etlichen Psychopharmaka. Und sie bietet gute Chancen für Menschen, bei denen andere Therapien schon versagt haben.

„Meist kann man eine Depression mit Psychotherapie, Medikamenten oder einer Kombination von beidem recht gut in den Griff bekommen“, sagt Ronny Redlich. Doch er kennt eben auch die anderen Fälle aus seiner Zeit in der therapeutischen Praxis. Menschen, die eine wahre Odyssee durch Kliniken und Praxen hinter sich haben und denen nichts zu helfen scheint. Etwa 60 bis 70 Prozent dieser Patientinnen und Patienten fühlen sich nach einer EKT deutlich besser.

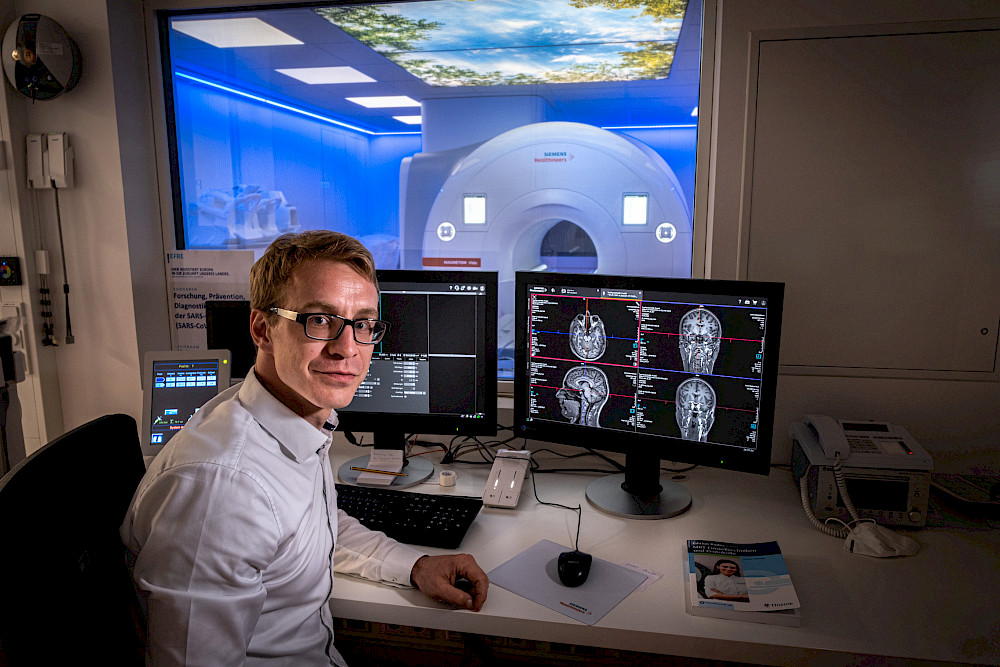

Woran das liegt, weiß bisher allerdings niemand so genau. Dabei würde man das zu gerne verstehen, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser Therapie besser einschätzen zu können. Deshalb versuchen Fachleute seit etwa zehn Jahren, dieser Frage mithilfe der sogenannten Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) auf den Grund zu gehen. Dabei kommen High-Tech-Geräte zum Einsatz, die vor und nach der Behandlung hochaufgelöste Bilder des Gehirns machen. Interessante Unterschiede zeigen diese vor allem im Bereich des Hippocampus, der eine wichtige Rolle beim Lernen und Erinnern spielt. Die graue Substanz, die vor allem aus den Zellkörpern von Nervenzellen besteht, ist bei Depressiven dort häufig reduziert. Aber nach einer EKT nimmt ihr Volumen oft massiv zu.

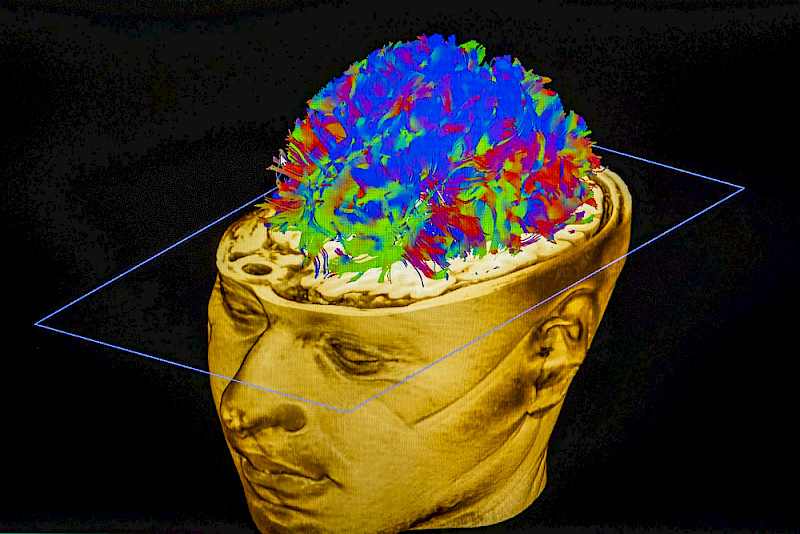

Doch lässt die Therapie dort tatsächlich neue Nervenzellen entstehen? Oder werden die vorhandenen nur besser miteinander verbunden? Welche Rolle spielen chemische Botenstoffe, die Signale von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen? All diese Rätsel sind noch ungelöst. Mithilfe neuer Daten wollen Ronny Redlich und sein Team im Rahmen des DFG-Projekts mehr Licht ins Dunkel bringen. Dazu fertigen sie vor und direkt nach einer EKT sowie nach sechs und nach zwölf Monaten Bilder vom Gehirn der Behandelten an. So wollen sie nicht nur besser verstehen, wie die Therapie wirkt. Sondern auch, bei wem sie anschlägt und bei wem nicht.

Zwischen den Gehirnen beider Gruppen muss es wohl irgendwelche subtilen Unterschiede geben. „Mit bloßem Auge sind diese auf den MRT-Bildern allerdings nicht zu erkennen“, sagt Redlich. Also setzen er und sein Team auf automatische Bilderkennung und Künstliche Intelligenz, um ihnen auf die Spur zu kommen. Dazu füttern sie Computerprogramme mit den Daten aus ihren MRT-Studien. „Mittels Algorithmen lernt die Maschine daraus, welcher Patient wie stark von den Stromimpulsen profitiert hat“, erklärt der Psychologe. So macht sie sich mit der Zeit ein immer genaueres Bild von den winzigen Eigenheiten im Gehirn, die über den Therapieerfolg entscheiden. Und auf dieser Basis kann sie dann im Idealfall auch bereits vor der Therapie vorhersagen, ob und wie gut die Stromimpulse bei einem neuen Patienten anschlagen werden. „Bei solchen Prognosen erreichen wir schon eine Genauigkeit von 80 Prozent“, berichtet Redlich. Und das kann den Betroffenen einiges ersparen.

Schließlich ist die EKT ein ziemlich aufwändiges Verfahren, bei dem man sich vier bis sechs Wochen lang zwei- bis dreimal pro Woche einer Vollnarkose unterziehen muss. Um das auf sich zu nehmen, sollten die Erfolgsaussichten relativ gut sein. Sonst wäre es vielleicht besser, es stattdessen doch noch mal mit einem anderen Psychotherapie-Ansatz oder einem anderen Medikament zu versuchen.

Auch diese alternativen Behandlungsmethoden, ihre Wirkungsweisen und individuellen Erfolgschancen nimmt das Team von Ronny Redlich genauer unter die Lupe. „Es gibt keinen Ansatz, der bei allen Betroffenen gleich gut wirkt“, sagt der Forscher. Deshalb würde er Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten gern die Möglichkeit geben, schon vor dem Beginn der Behandlung eine maßgeschneiderte Therapie zu entwickeln: Jeder soll die Kombination von Maßnahmen bekommen, die in seinem speziellen Fall den besten Erfolg verspricht. Die Therapien sollen also so individuell werden, wie die Patientinnen und Patienten es schon sind. Und das könnte nach Einschätzung von Ronny Redlich schon in fünf bis zehn Jahren Realität sein.

Kommentare

Susanne Bretschneider am 14.08.2024 12:36

Zu wissen, welche Therapie hilfreich sein könnte wäre ein Meilenstein bei der Depressionssionsbehandlung. Ich habe schon sehr viele EKTs bekommen, mit guten Erfolg. Die Erhaltung ist noch nicht gelungen, trotz Erhaltungs-EKTs ( alle 2 Wochen) an der Uni Mainz. Ausserdem leider ich unter massiven Gedächtnisproblemen.

Antworten