Läuse, die auf Tieren leben

Eberhard Mey ist deutschlandweit der einzige Wissenschaftler, der sich mit diesem Gebiet auseinandersetzt. Läuse stehen zwar oft im Fokus der Forschung – jedoch nur jene Arten, die Menschen betreffen. „Ich beschäftige mich allerdings vorwiegend mit Mallophagen. Das sind Tierläuse, die Federn oder Pelz ihres Wirtes fressen oder deren Blut trinken“, sagt Mey. Mallophagen leben faktisch auf allen Vogelarten und einem Teil der Säugetiere und kommen fast überall auf der Welt vor. Es gibt zwar auch Säugetiere, die keine Läuse haben, Wale und Fledermäuse zum Beispiel. Jedoch: „Selbst Robben oder Otter haben Läuse. Diese haben sich so gut angepasst, dass sie lange ohne Zufuhr von atmosphärischen Sauerstoff auskommen“, erzählt Mey. Das ist einer der Gründe, warum der 66-Jährige Tierläuse faszinierend findet. An ihnen lässt sich die Koevolution – also die evolutionäre Entwicklung und Anpassung der Parasiten an ihre Wirte – untersuchen.

„Mein Interesse für die Tierläuse begann schon in der Jugend, als mir bei Vogelberingungsaktionen diese Insekten auffielen“, sagt Mey. Als Forstingenieurstudent lernte er 1975 auf einem Symposium seinen späteren Mentor Prof. Dr. Wolfdietrich Eichler kennen und war fortan den Geheimnissen der Mallophagen auf der Spur. An der Universität Halle absolvierte er ein Fernstudium der Biologie und forschte an der hiesigen Mallophagensammlung. Deren Grundstein legte der erste ordentlich berufene Zoologie-Professor der Uni Halle Christian Ludwig Nitzsch, der ab 1800 Tierläuse sammelte, beschrieb und den Gruppennamen „Mallophagen“ kreierte. Diese Leidenschaft teilt Eberhard Mey, der rund 10.000 Exemplare aus aller Welt zusammengetragen hat. Die beachtliche Sammlung befand sich am Naturhistorischen Museum Rudolstadt in Thüringen, wo Mey 34 Jahre lang Kustos war. Inzwischen ist er im Ruhestand und die „Rudolstädter Sammlung“ ist als Dauerleihgabe ans ZNS in Halle umgezogen. „Die Idee dafür hatte der Leiter des ZNS Dr. Frank Steinheimer, der mich vor etwa drei Jahren fragte, ob man meine Sammlung an das ZNS verleihen könnte“, sagt er.

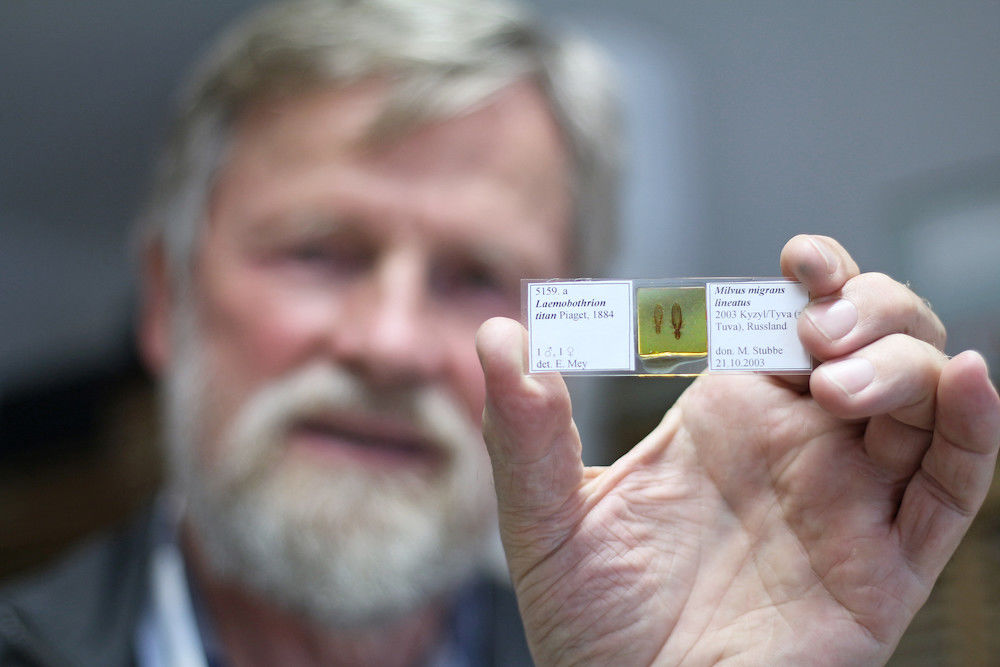

Der Mallophagenforscher stimmte zu. „Damit Wissenschaftler weiter an den Tierläusen forschen können, ist eine dauerhafte Sammlung essenziell und die Anbindung an die Uni erhöht die Chance, dass sich jemand mit dem Thema auseinandersetzt“, sagt Mey. Damit die Tiere untersucht werden können, musste er die mikroskopisch kleinen Insekten erst dazu aufbereiten: durchsichtig machen und präparieren. Dazu behandelte er die Läuse chemisch, sodass am Ende nur das äußere Skelett, der Chitin-Panzer, übrigblieb, und bettete sie dann in Kanadabalsam auf Objektträgern ein. „Mit einem Durchlichtmikroskop kann man sie problemlos untersuchen. Dabei kommt es auf jedes Detail an.“ Tatsächlich kann jede Borste und deren Länge eine Rolle spielen. Aus dem typischen Borstenkleid kann man auf verwandtschaftliche Beziehungen schließen.

Die Läuse lassen aber auch Rückschlüsse auf die Verwandtschaftsbeziehungen ihrer Wirte zu. Es gibt zwei Läusegattungen, die sich Menschen, Schimpansen, Bonobos und Gorillas teilen – wobei ihre Arten oder Unterarten jeweils nur auf einem dieser Wirte leben. „Das weist darauf hin, dass wir mit diesen Menschenaffen gemeinsame Vorfahren haben und sich die Läuse mit ihren Wirten weiterentwickeln und spezialisieren konnten“, erklärt Mey. Die Geschichte der Tierläuse reicht mindestens bis ins Eozän vor rund 45 Millionen Jahren zurück. Aus dieser Zeit stammt der älteste Fund einer Mallophage. „Vermutlich hatten Dinosaurier auch schon Läuse, immerhin gab es unter ihnen auch befiederte und behaarte Arten.“

Doch ob sich die Tierläuse zuerst auf den Vögeln entwickelten und sich ein Teil davon später auf bestimmten Säugetieren ansiedeln konnte, ist eine noch offene Frage. Und die Tierläuse verbergen noch weitere Geheimnisse: ihr Liebesleben etwa. So kommt es, dass Eberhard Mey selbst im Ruhestand etwa ein- bis zweimal pro Monat nach Halle fährt, um am ZNS Läuse zu untersuchen. Für die Zukunft seiner Sammlung hat er allerdings auch einen Wunsch: „Ich hoffe, dass es an der Uni vielleicht doch Wissenschaftler oder Studierende gibt, die sich für das Thema begeistern können und meine Arbeit fortführen“, sagt er. Und räumt augenzwinkernd ein: „Man muss allerdings auf das Thema auch ein bisschen verrückt sein.“